這幾年來,台灣的生存環境可說是每況愈下,從黑心食品、紫爆的空汙、重金屬雞蛋、水庫蓄不到水、朦朧的霧霾天、汙濁的海水、官員貪污,空洞的教育制度...等(再提我都要哭了QQ),我們很難去追究出這樣失控地演變到現在這般田地是誰的責任,如今面對這樣的困境,我們可以考慮的是"未來可以怎麼做",本書作者正是針對五大議題:飲食、能源、經濟、民主、教育,去造訪已經針對這些問題提出較進步或創新制度的城市或是請教該領域的專家,拍成紀錄片並寫成這本書,用說故事的方式告訴大家我們能夠如何改變。

有看過《人類大歷史》的朋友應該知道,人類的演化是由個體→群居生活→部落→城市→帝國,甚至到現代更是因為交通便利、網路普及,從小學就知道未來是世界地球村的概念。我們人類共花了十五萬年好不容易把大家綁在一起,75億人口共同經營"地球"這個地方,雖然這看似世界一家親,實際上我們卻只是把這地球弄得一團遭。

有趣的是這本《找尋明天的答案》,不論是哪個議題,都是需要以"地方"為單位來探討問題的核心,或是執行新制度。很多事情都是需要循序漸進,一步步去改善,我們不可能因為A制度在甲城鎮實行得很好,就強迫全世界都執行A制度,就像針對全球暖化的制定的"巴黎協議",也不是強迫每個國家都要參加。

以下針對這五部分做簡單的討論,因為怕寫太多,所以分成兩篇來寫。

飲食

剛剛查了一下世界人口,驚覺現在已經默默從70億增加到75億了,糧食供應是否會越來越不足也是現代人所關心的議題。根據行政院農委會顯示,台灣105年糧食自給率只有31%(以熱量計算),也就是說今天如果我們貿易被封鎖了,我們可說是完全無法自給自足的能力,假設我們三餐只吃國產的稻米,大概有160天只能餓肚子。

縱觀全世界來說,自給率不足的城市只能仰賴需長途運送的冷凍食品,不新鮮的蔬果,甚至因為連鎖店興起,在工業化的食品體系下人民只能被迫吃加工過的"垃圾食物",這樣的飲食型態不僅造成傳輸能源的消耗,也造成人民的飲食型態不健康,書中舉了正在面臨這般困境的底特律當例子。「底特律綠化協會」則認為要讓沒落的底特律重新恢復活力的方法就是:讓市民參與綠化政策,協會不但只是從事森林復育計畫,還在學校推廣都市農業教育課程,教導孩子種植蔬菜水果,吃得更健康,並提倡在都市的各個角落種植蔬菜,自己種植每日所需蔬果,取回飲食自主權(其實這樣的菜園在我家附近很常見XD)。參與計畫的人說最困難的是一開始百分之五到十,其實可以耕種的面積比想像還多,但這活動需要市民一同參與一同管理,收成則是市民共同擁有,減少市民仰賴加工食品的飲食生活。

不得不否認現在農業為了提高產量,已形成的農業工業化的情況,一大片土地只種植單一作物,用機械栽種、化學施肥,這兩項都脫離不了跟石油的連結,甚至有很大一部份的收成是要提供給畜牧業使用。而為了供應世界這麼多吃肉的人口天天有肉吃,畜牧經營也是走向工業化,例如牛的一生被迫在比牠大一點的籠子生活、為了穩定供應牛乳必須讓母牛一直生小孩...等,諷刺的是我們品命增加生產食物的效能,卻有將近收成1/3的食物是往廚餘桶丟的。

農業如何做到永續經營?如果農業生產需要靠大量的石油維持,這麼繼續下去必有耗竭的一天,雖然現在我們知道只要減少石油的使用就好了,但要大規模轉型牽扯到太多層面:經濟體系、政治因素、想碰這一塊的人實在太少,就如同開頭所說的,我們能從最小單位的社區開始慢慢改變,只要可以從0到5慢慢增加就能進而影響到其他人或城市。

能源

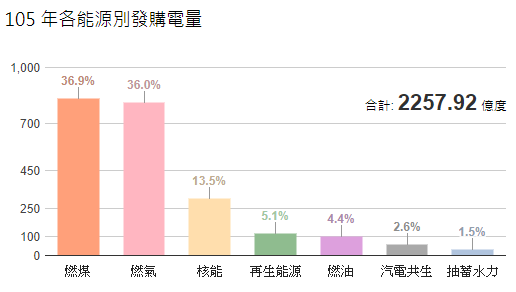

能源可分成再生能源及非再生能源,再生能源指的便是太陽能、風能、潮汐能、地熱...等,取之不盡的自然能源,反之非再生能源又稱為耗竭性能源,煤炭、石油、天然氣、核燃料、礦產...等,是短時間內無法再生的能源,理想的能源使用形式則是善用再生能源、減少耗竭性能源使用。有上圖可知台灣發電還是以非再生能源為主。

坦白說,台灣不是個再生能源豐富的小島,或者是說台灣是個能源負載的小島,為了應付龐大的民生及工業用電甚至必須額外購電。如果有看《看見台灣》的話,幾乎可以確定台灣工業及經濟發展,是來自於榨乾台灣現有的資源,以前人們崇尚資本主義毫無節制的開發,現在年輕人卻要在這美好劇本留下的遺毒下生存。我們在開發過程所思考的,往往不是"在有限的資源下我能做到甚麼程度",而是"要做到甚麼程度才能掏空這裡的資源",我們需要的是想到更遙遠的以後。

書中提倡花較高的成本建築綠能源系統,因為系統完成後所以取用的資源都是免費,所以最後一定都能夠回本,但我們尚未了解全盤計劃之前,只會望向瘦弱的荷包君。這項計畫不是單憑少數人的力量就能完成,必須仰賴政府的力量,政府在綠能政策鮮少有重要性突破,有很大的原因是因為"害怕改變",因為人會對不確定的未來感到害怕而選擇過著跟昨天一樣的生活,但面對能源耗竭最重要的是要"嘗試改變",雖然書中也有提到許多好的例子,但畢竟背景不是在台灣,好的改變也是需要因地制宜,一起思考怎麼做對台灣最好再付諸行動。

待續