大蔥鴨的影子真的好可愛>///<

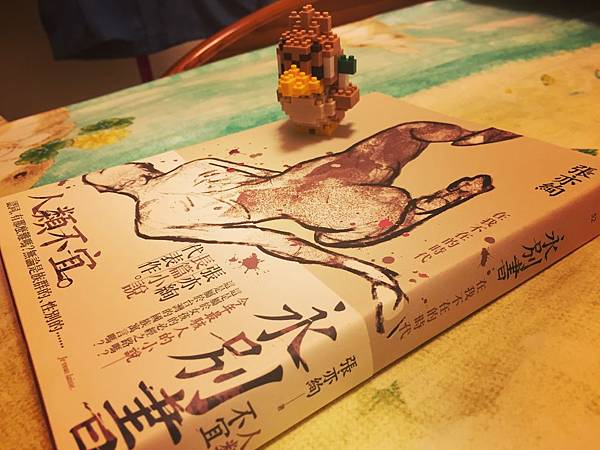

《永別書-在我不在的時代》

作者:張亦絢

出版社:木馬文化

永別書,是我加入的Line群組下一期讀書會要討論的書。

前陣子讀了房慧貞的《像我這樣的一個記者》,這才深深感受到,文字情義上的表達,翻譯作品能做到的深度有限,即使譯者底子再厚,也難以100%還原作者文字中的情境,舉個很經典的例子:泰戈爾的詩集。泰戈爾的作品大多是由孟加拉語翻成英文,再由英文翻成中文,不同出版社翻出來的情境會有些落差,雖然我真的很想收藏,但我很難決定要讀哪家出版社的翻譯,就此作罷。基於上述理由,今年讀書目標之一,就是多看看華人的作品,多看用母語寫成的文學,是否能比翻譯文學帶出更多情感層次。所以讀書會這次此書一出,豪不猶豫直接入袋。

一個人的意識形態是如何養成,跟每個人的時代背景、家庭、朋友...等息息相關。我們與別人對談,也許我們不須花一秒思考就能回話,但這短短不到一秒的時間,我們腦中可能會閃過數不清的想法,牽涉到你的人生哲學、信仰、甚至政黨。而本書由主角賀殷殷的視野,細細告訴你她心中每一秒的想法是從何而來。

主角的角色設定大約比我大個10多歲,高中時期的主角能深知身邊朋友的思想從何而來,且不避諱談起政治,回想起我們的高中生活,我們總處於"談政治容易誤觸地雷"的迷思中,不管是熟悉的朋友或是初見面的陌生人,"政治"永不會再我們話題的選單中,我們頂多談談彼此是支持甚麼黨派,然後就不再挖掘更多。說實在,"政治"是有必要如此小心翼翼的論題嗎?這樣的生長過程,導致我身邊很多朋友都是對政治一知半解,投票反正就投家人支持的政黨就好,但問起家人為何支持又講不出個所以然,甚至投立委是再投甚麼也不知道。

不知為何而支持是一件很可怕的事,那是代表什麼呢?代表對於自己的一切都沒興趣了解,就像我家是閩南人,我不在乎祖先為何漂流到台灣,不在乎台語要怎麼說,這種感覺似乎是連自己的根都拋棄,失去了與這塊土地緊密連結的那條線。

我已經好久沒有看故事背景是在台灣的小說了,裡面主角的生長過程中的時代產物,我想是每個台灣長大的孩子成長過程都會遇見的。在閱讀過程,我越來越覺自己對台灣是有多麼不了解,既不瞭解過去,也無意參與未來,本書涉及的議題如此龐大:民主運動、女性主義、族群問題、同性戀、亂倫...等,有數不清黑暗在看不見的夜裡發生,卻也有人默默的為暗處的人們點燈,我以前總認為歷史已經是過去的東西,應與我們無關,但我們能擁有今天,卻是因為曾經發生的這些過去,不論是好是壞,這些誰也抹不去的痕跡,其實就留在我們的血液裡。

這本書厲害的地方,就是引起我對歷史的興趣。學生時期我對歷史這門科目相當不用心,完全只因為老師看我是自然組的屁孩才可憐我的。而我從以前就覺得歷史是所有科目裡最不可信的,即使是讀課本,也給我一種感覺:我是在讀故事,而不是事實。我對於課本裡的事件順序及年份總是記不清,我不知道發生的年份如何,諸多事變該如何排序,即使是大考我還是把歷史拒於門外。兩年前我因為好奇228事件,而買了《被出賣的台灣》,但我當時隨意翻個幾頁就看不下去了,但在看《永別書》的同時,又把這本書挖出來看,我對台灣戰後被強奪一空的歷史感到悲傷,更悲傷的是參照70年後的今天,台灣依然被這些我們無力阻止的強大力量榨乾僅存的乳汁,如果我們對社會漠不關心,台灣就會陷入沙漠化一般的凋零。

即使我在書中看見賀殷殷對台灣情感如此複雜,但我能看見愛比恨多很多,即使她討厭她的家庭,她仍希望可以了解更多。小小一個台灣因為我們沒參與過的歷史,而容納信念各自相異的人們,我們不能對於自己的一切毫不知情,但知道得更多之後我還能正常看待以前欺負過我阿公的人嗎?就算我們放下了仇恨,卻難以根除心中的偏見,歧視、排擠、霸凌依然在世界各個角落上演,長大之後不得不接受環境硬塞給你的這一切。

看完這本書後,我想了很多關於賀殷殷參與過的一切,這些對我來說既熟悉又陌生,看完第一遍我感到我對這片土地是如此冷漠,希望能多更了解一些,也許看第二遍又會有不同的觀點。作者說"雖然我個人有點不甘願,但我最後還是發現,這是一個關於愛的故事",雖然我不是很清楚原因,但我確切地感受到了。